今こそ、販促部門もデータ活用を。必要なデータを集めるための「5W2H」とは

2025・02・13

パンデミック、ライフスタイルの多様化、原材料の高騰、AI技術の進化と、人々の生活からビジネスまでここ数年様々な変化がありました。

現在進行形でその変化は続いており、大手企業様のプロモ―ション・販促においてもめまぐるしい状況が続いておられるかと思います。

販促業務においても、企画から実行に至るまで、従来とは大きく状況が変わっており、これまでのように勘や経験則に頼った運用が難しい時代へ。

そこで今回は、予測不可能な時代に役立つ販促業務の「データ活用」についてお伝えします。

「データを収集・活用したいが、何から着手してよいかわからない」という方は、ぜひお読みください。

そもそも5W2Hとは

まずは一般的なフレームワークとして使用される「5W2H」とは何か?ということから確認していきます。

5W2Hは、情報整理や問題解決の際に用いられるフレームワークで、以下の要素から構成されています。

- When(いつ):施策の実施期間や日時

- Where(どこで):リアル/オンライン、リアルの場合は立地条件など

- Who(誰が・誰に):主体となる事業部、商品チーム、プロジェクトメンバーなど

- What(何を):販売を促進したい商品/サービス

- Why(なぜ):認知向上、売上UPなど、施策の目的

- How(どのように):どのような施策だったのか

- How much(いくら):施策に対しかかった費用

これらの視点を持つことで、新しい施策を導入する際にも、主観にとらわれず、客観的な目線で費用対効果を検証することが可能になります。

5W2Hを使うときのポイント

5W2Hを効果的に活用するためのポイントを以下にまとめます。

1. メモを取る

施策の各要素を漏れなく記録することで、後の分析や改善に役立ちます。

2. 順番を工夫する

状況に応じて、5W2Hの順番を柔軟に変更し、最も重要な要素から検討を始めると効果的です。

3. 他の切り口から追求する

5W2Hだけでなく、他のフレームワークや視点を取り入れることで、より深い分析が可能になります。

販促業務で5W2Hを活用するには

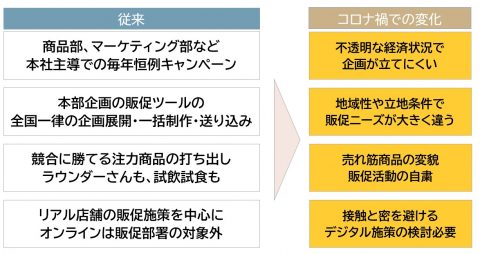

販促業務を取り巻く環境の変化

ここ2年半ほどの間に、販促業務の現場ではさまざまな変化が起こっています。

- 毎年恒例だったキャンペーン → 先行きが見えず、行えない

- 本部から一斉送付 → エリアごとに情勢やニーズが異なり、個別対応が必要に

- 試飲試食などによる販促 → 感染症対策の観点から難しい

上記はあくまで一例ですが、現場の方々はこれまで通りの販売促進活動が行えない中、部門としての予算は確保しておきたいなど頭を悩ませているのではないでしょうか。

大きな変化の時は、既存の施策や運用体制を見つめ直すチャンスでもあります。

そして、見直しの際に頼れるものは「適切なデータ」です。

しかし、多くの企業はこのデータ収集と活用に課題を感じている現状があります。

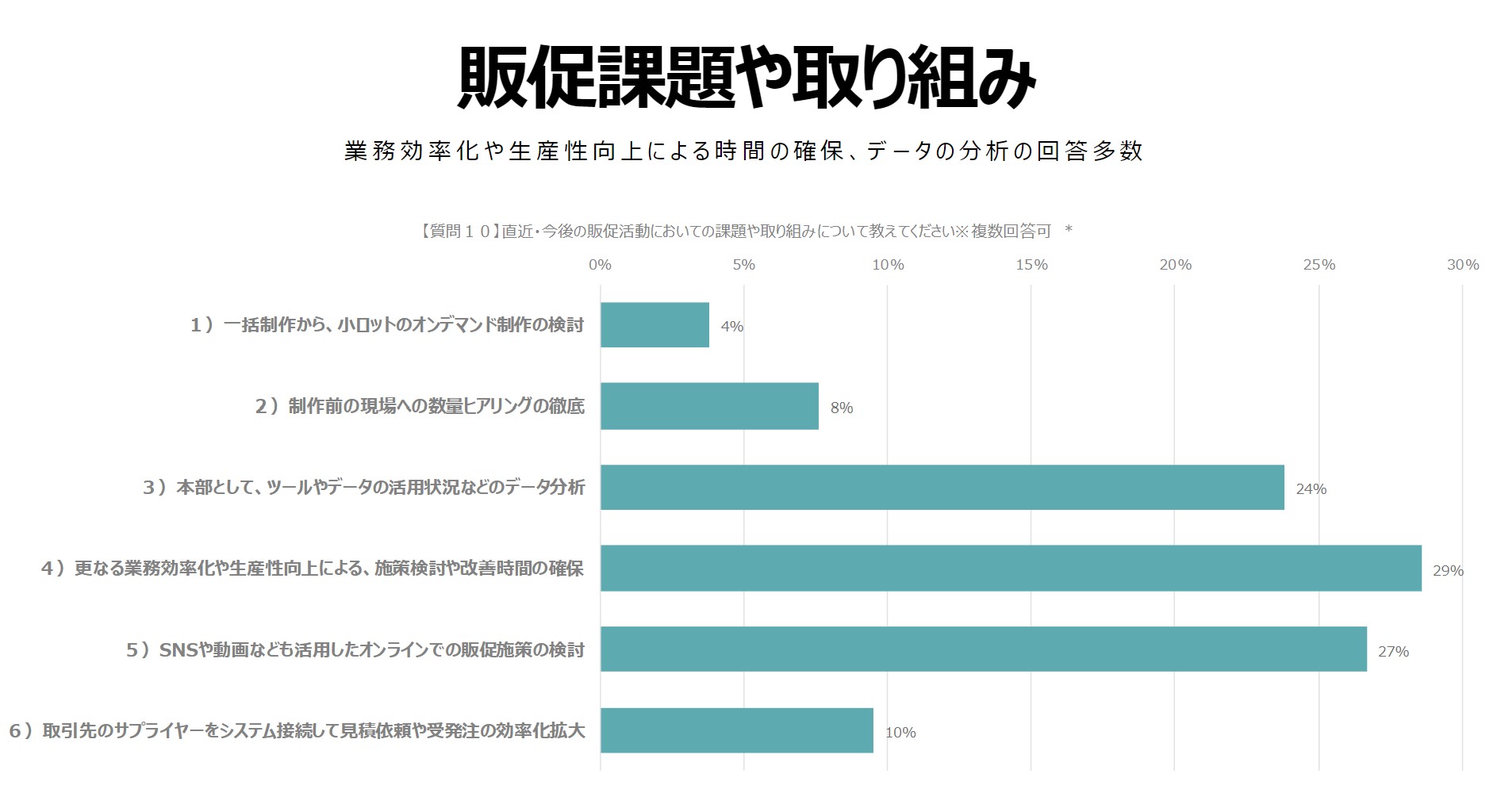

2020年に当社が取引先企業の販売促進部門を対象に実施したアンケートでは、回答者の約25%が「データの活用」に課題を感じていると回答しています。

逆に言えば、適切なデータを収集し、活用できる企業こそが、この変化の時代で飛躍すると言っても過言ではないでしょう。

5W2Hを活用して、販促活動の改善に必要なデータを集める

データ収集というと身構えてしまうかもしれませんが、これからデータの整理を始めるという場合には「5W2H」を意識して進めるのがおすすめです。

- WHO・・・主体となる事業部、商品チーム、プロジェクトメンバーなど

- When・・・施策の実施期間・日時

- Where・・・リアル/オンライン、リアルの場合は立地条件など

- What・・・販売を促進したい商品/サービス

- Why・・・認知向上、売上UPなど、施策の目的は何か

- How・・・どのような施策だったのか

- HowMuch・・・施策に対しかかった費用

こうした目線を持つことで、新しい施策を導入する上でも、「好き嫌い」ではなく、フラットな目線で費用対効果を検証することができるようになります。

データ収集する上での課題と解決策

前項ではデータ収集の基本となる「5W2H」についてお伝えしましたが

企業規模や商品数、施策により管掌部門が異なるなど、会社により状況はさまざまなことと思います。

関わる部門・人が増えるほどに、フラットなデータ収集は難しくなり

効果検証の妨げとなってしまうことも。

そんな企業におすすめなのが、管理システムの導入です。

当社が提供する販促クラウド「SPinno」では、社内の部門間はもちろんのこと、社外のサプライヤーも巻き込んだデータ共有が可能です。

販促物のデータと共有について

販促物のデータ活用は、コスト削減や効果測定の精度向上に直結します。従来、販促物の管理は各部門や担当者ごとに行われ、在庫の過不足や無駄な発注が発生しがちでした。しかし、データを一元管理することで、適正在庫の把握や効果の高い施策へのリソース集中が可能になります。

また、販促物の配布履歴や使用状況をデータ化すれば、どの販促物がどのターゲット層に響いたのか分析しやすくなり、次回の施策の精度が向上します。特に、販促クラウドのようなシステムを導入すれば、リアルタイムでデータ共有でき、マーケティング全体の最適化につながります。